Ein bisschen cringe, ein bisschen schräg – und ein bisschen zu viel Handlung mit ein bisschen zu wenig Tiefe. „Aschenbrödels Traum“ an der Volksoper Wien ist eine lustige Operette mit vielen Jugend- und Schimpfwörtern, teilweise weirder Musik und letztendlich nicht schlechter als jede andere Cinderella-Verfilmung.

Wie machen wir Johann Strauss zeitgemäß? Wir nehmen ein nicht fertig geschriebenes Ballett, das in den letzten 200 Jahren von diversen Personen fertig- und teils umgeschrieben wurde. Dann machen wir daraus eine davon inspirierte Märchen-Operette, packen eine queere Liebesgeschichte drauf und verstecken Gesellschaftskritik in drei verschiedenen Handlungssträngen.

So fühlt es sich jedenfalls an, in der Uraufführung von „Aschenbrödels Traum“ zu sitzen. Ein Auftragswerk der Volksoper Wien, mit Musik von Martina Eisenreich und Text von Axel Ranisch.

So wienerisch und schräg wie’s nur geht.

Grundsätzlich wird sehr viel geschimpft. Das passt aber eigentlich ganz gut, immerhin spielt das Stück zu drei verschiedenen Zeiten (2025, 1898 und im fiktiven Märchen) immer in Wien.

Und wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann darauf, dass der Wiener Grant Tradition hat. Auch andere bekannte Themen werden aufgegriffen: Der Wiener Opernball, das klassische „Punschkrapferl-Rosa“, die ewige Debatte um die „Traditionskultur“. Natürlich auch die Tatsache, dass Fußball nicht ganz die österreichische Stärke ist, weshalb der FC Wien auch nur mit sehr viel Geld einen Star-Fußballer abbekommt.

„Sie wollen sich beschweren? Schreiben’s einen Brief ans Haus, das uns dafür beauftragt hat!“

Auch recht wienerisch ist die Vermischung von klassischer Operette, Ballett und sehr modernen Ansätzen der Klassik. Denn mitten im Stück wird’s plötzlich richtig schräg – musikalisch wie auch in der Handlung. Ganz bewusst wird hier „provoziert“, das Schöne hinter sich gelassen.

Die Message dahinter: Scheiß auf das Schöne und damit auch auf jeglichen Druck, der durch den Anspruch daran entsteht. Der große Nachteil ist allerdings, dass es mir einerseits in den Ohren wehtut (subjektiv, weil manche mögen das ja). Andererseits ist es aber so schräg, dass man als Zuschauer*in den Handlungsstrang komplett verliert.

Der Versuch, sich an Trends zu halten.

Das erste wirklich ehrliche Gespräch zwischen Aschenbrödel und seinem Prinzen ist ein Wordrap zu monotoner Musik. Und ja, richtig gelesen: Aschenbrödel ist in dieser Adaption nämlich ein Mann. Zur Abwechslung mal. Am Anfang ganz cool, nach dem 3. Mal im selben Rhythmus und Ton nicht mehr ganz so. Dann wirkt es nämlich ein bisschen wie „Hamilton“ on a Budget. Die Mischung von Operette, Musical und Pop funktioniert sonst allerdings super und schafft die Modernisierung des Operetten-Genres gut.

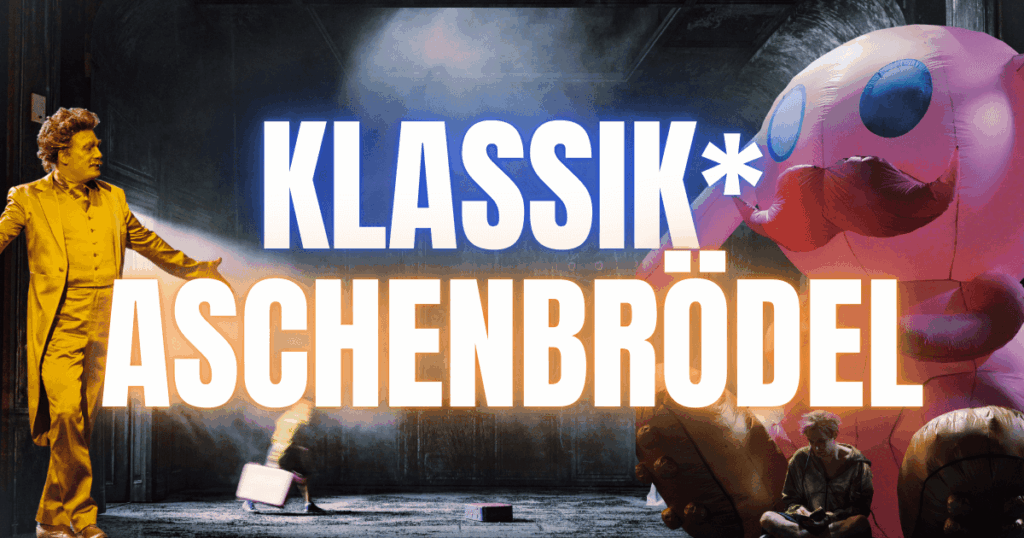

Erfrischend ist, dass es eine „Bühne“ gibt (Falko Herold). Gefühlt habe ich das erste Mal seit langem wieder einen komplett geschlossenen Bühnenraum gesehen, wo nicht alles der Fantasie überlassen wurde. Die Villa inklusive Dach und verschiebbaren Seitenwänden, die Arbeitskammer von Ida Grünwald im Dachgeschoss, die einfach von oben herunter schwebt. Bis hin zum Opernball, wo plötzlich die Wiener Staatsoper in der Volksoper zu sehen ist.

Auch die Kostüme (Alfred Mayerhofer) sind farbenfroh, groß und glitzernd. Von den pinken Fußballtrikots, dem glitzernden Gips am Bein von Stiefschwester BirdyLove bis hin zum Ballett oder dem Hasen-Maskottchen mit Strauss-Schnauzer: Einfach schön anzusehen.

Viele Zeitsprünge – und das Publikum aktiv dabei.

Eine Geschichte auf mehrere Zeitstränge zu legen, die sich irgendwann überkreuzen, ist spätestens seit dem Marvel Cinematic Universe oder der Netflix-Serie „The Witcher“ nichts Neues mehr. Aber man muss „das Rad nicht neu erfinden“, wie man so oft hört. Grundsätzlich fühlt es sich aber nach sehr viel Inhalt an, der in eigentlich wenig Zeit abgehandelt wird.

Von persönlichen Emotionen, Liebe, Hass, Erb-Schleich, Sexismus, Queerfeindlichkeit und üblichen Stereotypen: Diese ganzen riesigen Themen werden in den 2 Stunden 30 Minuten teils aktiv, teils nebenbei abgearbeitet. Um sie aber tatsächlich relevant zu machen, fehlt dem Stück leider die Tiefe. Bei nahezu allen Charakteren kratzt das Stück eigentlich nur an der Oberfläche. Es endet, ganz klassisch, plötzlich in einem Happy End – solange alle ihrem Herzen folgen.

Letztendlich ist es genauso seicht wie jede andere Operette auf dieser Welt auch. Und genauso wie jede andere Cinderella-Story. Eigentlich passt das auch so. Immerhin braucht es nicht immer etwas wahnsinnig Innovatives, um Menschen zu erreichen. Denn die Mission, die jedenfalls für mich offensichtlich versucht wurde, ist gelungen: Aschenbrödel ist im 21. Jahrhundert angekommen, inmitten von Social Media, Queerness und Kritik an Traditionen.

Herausfordernde Musik, aber ohne Hits.

Große Gratulation gilt auf jeden Fall dem Dirigenten Leslie Suganandarajah. Er hat sein Bestes getan, um die verschiedenen Stil-Mischungen, Tempi und Stimmen einzufangen und Harmonie hineinzubringen. In der Premiere gibt es meist ein paar Hoppalas, das ist normal und spielt sich nach einigen Vorstellungen gut ein. Manchmal war Aschenbrödel dem Orchester ein wenig voraus, manchmal war die Musik zu langsam. Alles in allem war es jedoch, musikalisch, ein absolut gelungener Abend.

Was gerade bei einer neu geschriebenen Musical-Operette auffallend ist: Kein Lied ist wirklich hängen geblieben. Gefühlt waren die Stücke zu kurz, um eine tiefergehende Spannung zu erzeugen. Kurz: Keine Hits, die man noch Tage später versucht, aus dem Kopf zu bekommen. Ob sich das beim zweiten Anschauen ändert? Who knows.

Premieren-Nervosität, ein paar Hoppalas, aber alles in allem: Gratulation der Besetzung!

Oliver Liebl (Aschenbrödel) und Lionel von Lawrence (Danny Robinson, Fußballer) sind das perfekte Duo auf der Bühne. Ihre Rollen sind unbeholfen und schüchtern geschrieben, aber der Vibe stimmt definitiv. Juliette Khalil (Ida Grünwald) und Daniel Schmutzhard (Johann Strauss) lieferten ebenso eine großartige Performance ab – inklusive Hang zum Wahnsinn.

Stiefmutter Ruth Brauer-Kvam war stimmlich wie charakterlich mein absolutes Highlight. Mit voller Power und offensichtlichem Genuss an ihrer Rolle, hat sie der „bösen Stiefmutter“ nochmal einen anderen Background aufgedrückt. Die Schwestern Julia Koci (Dorothee/Ivette) & Johanna Arrouas (BirdyLove/Fanchon) haben mich anhand der Kostüme und des Verhaltens vor allem an Tanya & Rosie aus „Mamma Mia!“ (die besten Freundinnen von Donna!) erinnert. Clumsy, ein bisschen naiv, aber eigentlich steckt viel dahinter.

Inhaltliche Highlights waren definitiv die Sprechrollen: Daniel Ohlenschläger (Hofoperndirektor) und Stefan Wancura (Kritiker), die sich aus zwei gegenüberliegenden Logen immer wieder angeschrien, mit Operetten-Anekdoten um sich geworfen und mit richtigem Wiener Grant die Herzen des Publikums für sich gewonnen haben.

Generell gilt es dem ganzen Ensemble und Orchester zu gratulieren. Denn egal, was man vom Stück hält, ob man es in den Himmel lobt oder unzufrieden verlässt: Die Leistung auf der Bühne und im Orchestergraben war herausragend, trotz kleiner Premieren-Hoppalas.

Worum geht’s? Jetzt wird’s kompliziert.

Aschenbrödel zieht 2025 mit ihren Stiefschwestern Dorothee und BirdyLove sowie mit der Stiefmutter Alice in eine heruntergekommene Villa in Wien. Alice ist frisch geschieden und hat von ihrem Ex nicht nur viel Kohle und Immobilien, sondern auch den FC Wien (in Punschkrapferl-Rosa Trikots) „geerbt“.

Während die Stiefschwestern dauernd versuchen, die Mutter umzubringen, findet Aschenbrödel am Dachboden ein Manuskript zu „Aschenbrödels Traum“. Es ist der Text für eine Operette, geschrieben von Ida Grünwald um 1898 unter dem Pseudonym „Albert Kollmann“. Plötzlich laufen sich die zwei, mehr als 100 Jahre voneinander entfernten Personen, im Zimmer über den Weg. Und wie in jedem guten Märchen können sie miteinander reden.

Und ab da wird’s kompliziert. Ida schreibt die Operette unter ihrem Pseudonym, um den Text bei einem Wettbewerb einzureichen. Johann Strauss Sohn sucht nämlich einen passenden Text zu seiner Musik. Ida stellt den Text vor und wird von dem Direktor und dem Kritiker (beide in der Jury) ignoriert. Plötzlich taucht der goldene Strauss aus dem Burggarten aus, aka „Schani“. Er beschließt, ihr Text wäre perfekt und beginnt das Stück mit ihr fertig zu komponieren.

Der dritte Handlungsstrang ist das Ballett/die Operette selbst, also „Aschenbrödels Traum“. Grete arbeitet in der Schneiderei ihrer Stiefmutter Madame Francine und verliebt sich in den „Prinzen“ Leon (ein aufstrebender Künstler). Der verliebt sich auch in sie, als sie beim Opernball in einem nach seinem Bild von der Donau designten Anzug auftritt.

Spoiler-Alert: Das ganze wird ziemlich chaotisch und löst sich am Ende recht schnell auf. Aschenbrödel verliebt sich in Danny, den Starfußballer, der zum FC Wien dazugeholt wird – sie kommen am Ende zusammen. Ida schreibt ihr Stück fertig und es wird dank Aschenbrödel zur Aufführung gebracht. Dieser hat ihr nämlich versprochen, dass Ida und ihr Werk nicht in Vergessenheit geraten. Schani ist zwar gestorben, aber irgendwie immer noch da und verliebt in Ida. Grete kommt zwar mit Leon zusammen. Am Ende trennen sie sich aber wieder, weil er sich „nur in sein Bild von ihr“ verliebt hat. Happy End. Oder so.